Erschienen im Wiener Wissenschaftskompass

In den dunklen Kammern der ÖNB warten zahlreiche Kisten uralter Blätter. Ihren Inhalt hat nie jemand untersucht. Bis sich ein Forschungsprojekt der ÖAW der Kisten annahm. Und prompt Sensationelles entdeckte.

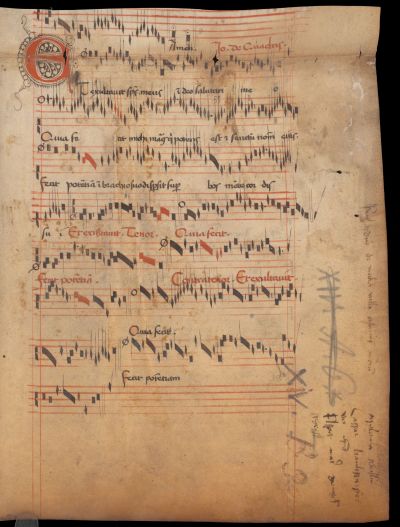

Et exsultavit spiritus meus… Eine kleine Pergamentseite mit spätmittelalterlicher Quadratnotation in Rot und Schwarz. Laien – selbst an Musik gewöhne Laien – erkennen darin nur mit Mühen so etwas wie Noten. Der lateinische Text ist teilweise abgekürzt und – ebenso wie die Notation – schwer lesbar. Am Rand des Blatts finden sich in Schmierschrift Notizen, offenbar später willkürlich hinzugefügt, teilweise durchgestrichen – als handle es sich bei diesem Dokument um bloßes Schmierpapier.

Doch Profis, wie der Musikwissenschaftler Robert Klugseder, konnten darin eine wahre Sensation entdecken. Klugseder wühlte sich im Rahmen des Forschungsprojekts „Musikalische Quellen des Mittelalters in der Österreichischen Nationalbibliothek Wien“ förmlich durch besagte Kisten, dessen teils unsortierter und schlecht erfasster Inhalt dringend einer fachkundigen Untersuchung bedurfte. Mehr forensische Detektivarbeit als klassische Forschung, betont Klugseder im Interview.

Magnificat octavi toni

Unser besagtes Fundstück hat eine besonders spannende Geschichte zu erzählen, wie das Team rund um Klugseder herausfand. Die beiden Doppelseiten aus der Österreichischen Nationalbibliothek gehören zu zwei weiteren aus der Bayrischen Staatsbibliothek. Und das kam so: Johannes de Quadris, ein italienischer Komponist, schuf um 1440 ein dreistimmiges Magnificat: Für Tenor, Contratenor und Cantus. Das Stück schrieb er in einem Gesangsbuch auf damals üblichem Pergament nieder.

De Quadris Et Exultavit

Als die Musik Jahre später offenbar aus der Mode kam, zerlegte man das Buch und verwendete die widerstandsfähigeren Pergamentblätter als provisorischen Einband für die bereits aufgekommenen Papierbücher. Da Buchrücken häufig noch aus Holz und damit sehr schwer waren, verschiffte man Bücher ohne fixen Einband – also nur in Pergamentseiten eingeschlagen – in Fässern oder Kisten zum Bestimmungsort. So gelangte der eine Teil des Magnificats mit einer Lieferung aus dem Veneto nach Wien. Der zweite jedoch wurde nach Weihenstephan in Bayern gebracht. Erneut lange Zeit später gingen die Blätter in den Besitz der Staats- bzw. Nationalbibliothek über, wo sie schweigend ihrer Enthüllung harrten.

Stumme Zeugen vergangener Musik

Als nun Robert Klugseder den Verweis auf Johannis de Quadris auf dem Pergament in Wien entdeckte, ahnte er bereits Großes. Über seinen Doktorvater an der Universität in Regensburg gelangte er an Margaret Bent, eine Koryphäe der Musik jener Epoche von der Universität Oxford. Bent erkannte auf den ersten Blick den Zusammenhang zwischen den Blättern aus Wien und jenen ihr bekannten aus München. So wurde die Musik rekonstruiert und erklang nach über 550 Jahren erneut.

Doch das ist nur eine der vielen spannenden Geschichten, die Klugseder und seine Kollegen im Rahmen des Projektes herausfanden. Neben dem Hauptwerk, einem 500-seitigen „Katalog der mittelalterlichen Musikhandschriften der Österreichischen Nationalbibliothek Wien“ entstanden quasi als Nebenprodukt weitere Publikationen, in denen das Forscherteam so manch lange verschollene Musik wieder zum Leben erweckte.

Zum krönenden Abschluss des sechs Jahre dauernden Forschungsprojekts wurde der Katalog im Augustineroratorium der Wiener Hofburg präsentiert. Klugseder formierte dazu im Rahmen eines Praktikums am Institut für Musikwissenschaft der Uni Wien eine Choralschola, die Teile der wiedergefundenen Choräle aufführte. Symbolträchtig wurde dafür ein Antiphonar für die heilige Monika ausgewählt. Waren die Räumlichkeiten doch früher Teil des Augustiner-Eremitenklosters in der Hofburg – Monika war die Mutter des Augustinus. Durch Klugseders Arbeit konnte festgestellt werden, dass dieser Hymnus extra für das Hofburgkloster komponiert wurde, und nicht wie lange vermutet für das Kloster Sitten in der Schweiz. Eine weitere spannende Geschichte der musikalischen Detektivarbeit des Robert Klugseder.

„Eine Schafherde für ein Chorbuch“

Auf dem grün-samtenen Tisch im Besprechungsraum steht ein Bücherturm. Ergebnisse der sechsjährigen Forschungsarbeit von Robert Klugseder und KollegInnen. Man sollte die Forschung dem Gewicht nach beurteilen. Allein der Hauptkatalog wiegt gute drei kg.

Unglaublich aber wahr: Da schlummern kistenweise musikalische Schätze, und Jahrzehnte nimmt sich ihrer niemand an.

Robert Klugseder: Das stimmt. Aber ohne die aktuellen technischen Hilfsmittel wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Der Druck wäre unleistbar, die Arbeit hätte ohne Computer vermutlich 20 Jahre gedauert. Wir haben das jetzt in sechs geschafft.

Eine Detektivarbeit!

Klugseder: Ja. Teilweise wurden die Fragmente zu dünnen Streifen geschnitten, die dann als Verstärkung in den Falz eines neuen Buches eingebunden wurden. Das alles zu scannen und dann am Computer wieder zusammenzubauen ist schon recht spannend.

Woher stammen diese Fragmente?

Klugseder: Im Mittelalter wurden alte Bücher nicht weggeworfen, sondern das extrem teure Pergament einfach wiederverwertet. Für ein Graduale (Chorbuch) mit 300 Seiten hat man damals eine ganze Schafherde benötigt. Als das Werk außer Mode kam, hat man es zerlegt und für den Einband eines neuen Buches verwendet. Die Fragmente wurden in der Neuzeit wieder herausgelöst und in einer Sammlung zusammengetragen. Die liegen dann meistens in großen Kisten, um die sich niemand kümmert.

Das Endprodukt heißt: Katalog der mittelalterlichen Musikhandschriften. Wie viele gibt es davon in der ÖNB?

Klugseder: Unsere Aufgabe war, alle in der ÖNB vorhandenen Handschriften zu identifizieren, die Notation enthalten. Im Archiv sind an die 50.000 Handschriften vorhanden aber nur von 100 war bekannt, dass sie Notation enthalten. Alles durchzusuchen ging freilich nicht, also hielten wir uns an bestehende Kataloge und Sekundärliteratur. Mit viel Spürsinn und Sorgfalt haben wir an die 400 neue Handschriften mit Notation gefunden, die jetzt vollständig katalogisiert sind: Einstimmiges, Liturgisches, auch Troubadour-Schriften, bis hin zu franko-flämischen polyphonen Handschriften aus dem 15. Jahrhundert. Die ältesten Quellen sind Fragmente ca. aus 860.

Das Projekt war also sehr ergiebig.

Klugseder: Viele Kollegen bezeichneten mich als Made im Speck. Ich hatte einen riesigen Bestand und das Glück, viele Sachen zu finden. Natürlich gehört Fachwissen dazu und man braucht eine sehr gute Spürnase: Man ist mehr Detektiv als Philosoph. Ich habe schon oft gesagt, eigentlich sollte man das „phil.“ hinter meinem Dr. streichen – von Philosophie habe ich keine Ahnung, das sollte eher „Dr. handwerk“ oder so heißen.

Robert Klugseder begann seine Karriere als Kirchenmusiker. Erst später absolvierte er das Lehramt für Musik, dann promovierte er an der Universität in Regensburg. Im FWF-Projekt „Musikalische Quellen (9.–15. Jahrhundert) in der Österreichischen Nationalbibliothek“ forschte er seit 2008.